コラム

相続登記義務化2027完全ガイド──10万円過料を避ける3ステップと任意売却の出口策

投稿日:2025/08/08 更新日:2025/08/08

相続登記義務化の現行ルール完全理解(2024年4月施行)

3年以内の申請義務と10万円以下の過料が現実にとなった相続登記義務化について、正確に把握しましょう。2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、これまで任意だった相続登記が法的義務となりました。¹

制度の概要

- 申請期限:相続を知った日から3年以内

- 過料:正当な理由なく期限を過ぎた場合10万円以下

- 対象:2024年4月1日以前の相続も含む

- 2024年4月1日以前の相続:2027年3月31日までが期限

過料が科される具体的な流れ

| 段階 | 手続き内容 | 期間・効果 |

|---|---|---|

| ①期限経過 | 相続から3年経過(正当な理由なし) | 義務違反状態 |

| ②催告 | 登記官が相続人に催告書を送付(申請催促) | 指定期限内に登記すれば回避可能 |

| ③通知 | 登記官が裁判所に義務違反を通知(事件送致) | 過料手続き開始 |

| ④決定 | 裁判所が過料の裁判を実施 | 10万円以下の過料確定 |

重要なポイントは、過料は行政罰であり刑事罰ではないため前科はつきませんが、支払いを拒否すると財産差し押さえのリスクがあります。また、過料を支払っても相続登記の義務は消滅しないため、最終的には登記手続きが必要です。²

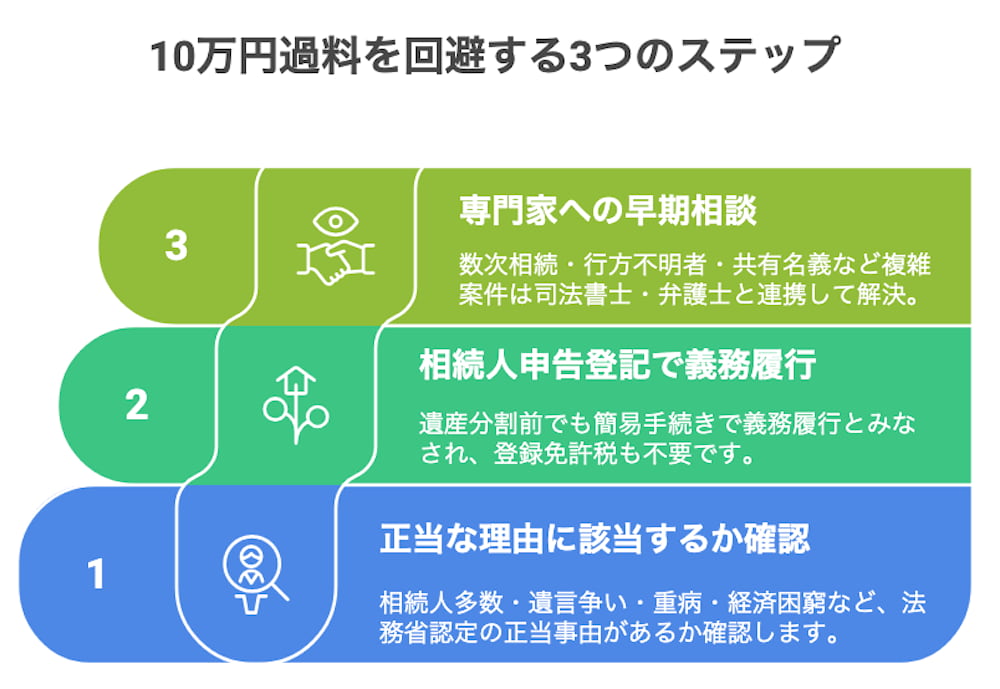

10万円過料を回避する3つのステップ

正当な理由の証明または相続人申告登記で回避可能ですが、以下の3ステップを順序立てて実行することが重要です。法務省の運用では、個別の事情に応じて「正当な理由」を認定する方針³を示しており、適切な対応により過料を回避できます。

ステップ①:正当な理由に該当するか確認

法務省が認める正当な理由の具体例

- 相続人が極めて多数:戸籍収集や他の相続人把握に長期間を要する

- 遺言や遺産範囲で争い:裁判等で不動産の帰属が不明確

- 本人の重病等:相続人自身に重大な事情

- DV等被害者:生命・身体に危険がある状況

- 経済的困窮:登記費用を負担できない状況

ステップ②:相続人申告登記の活用

簡易手続きで義務を一時的に履行

相続人申告登記は2024年4月に新設された制度で、遺産分割協議がまとまらない場合でも義務履行が可能です。

相続人申告登記の特徴

- 申告者のみ義務履行:他の相続人の同意不要

- 必要書類が最小限:自分が相続人であることを証明する戸籍のみ

- 費用が安い:登録免許税不要(2027年3月末まで土地100万円以下も免税)

- 持分登記ではない:正式な相続登記は別途必要(遺産分割後3年以内)

ステップ③:専門家への早期相談

司法書士・弁護士連携により複雑案件も解決可能

相続登記義務化により、これまで放置されてきた複雑な相続案件が顕在化しています。

専門家相談が必要なケース

- 数次相続:相続人が死亡し、さらに相続が発生

- 行方不明者がいる:不在者財産管理人の選任が必要

- 共有名義問題:権利関係が複雑化

- 境界未確定:土地の範囲が不明確

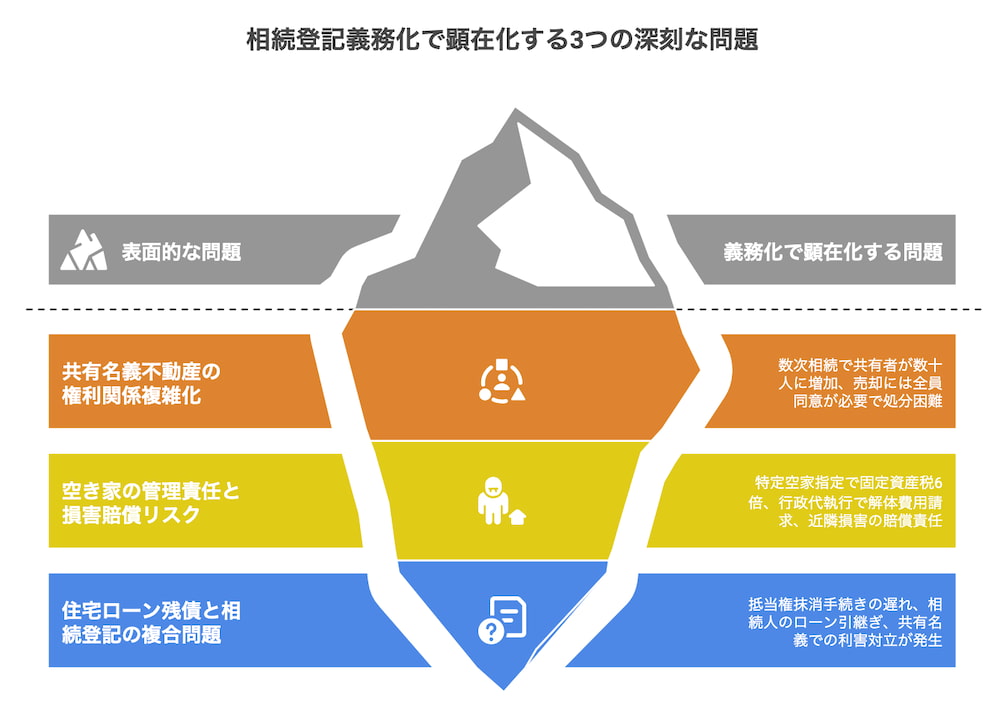

相続登記義務化で顕在化する3つの深刻な問題

共有名義・空き家・返済困難の三重苦が現実にとなり、多くの相続人が深刻な問題に直面しています。国土計画協会の調査では、所有者不明土地の約67%が相続未登記に起因⁴しており、義務化により問題が一気に表面化しています。

問題①:共有名義不動産の権利関係複雑化

相続登記を放置している間にさらに相続が発生し、共有者が数十人に膨れ上がるケースが急増しています。

共有名義の深刻な問題

- 売却に全員同意が必要:一人でも反対すれば売却不可

- 管理費負担の不平等:実際に使用していない共有者の負担拒否

- 固定資産税の連帯納税義務:滞納者がいると他の共有者に督促

- 次世代への負の遺産:問題が子や孫に引き継がれる

問題②:空き家の管理責任と損害賠償リスク

空家等対策特別措置法の改正により、管理不全の空き家は「特定空家」に指定されるリスク⁵が高まっています。2023年改正では「管理不全空家」(特定空家になる恐れがある状態)も勧告対象に追加されました。

空き家相続のリスク

- 特定空家指定:行政代執行で解体費用請求

- 近隣への損害賠償責任:台風等で隣家損傷時の責任

- 固定資産税の住宅用地特例除外:税額が最大6倍に増加

- 維持管理費の継続負担:年間数十万円の維持費

問題③:住宅ローン残債と相続登記の複合問題

被相続人の住宅ローンが残っている場合、団体信用生命保険で債務は消滅するものの、相続登記手続きが複雑化しています。

住宅ローン関連の相続問題

- 抵当権抹消手続きの遅れ:金融機関との調整に時間

- 相続人が住宅ローンを引き継ぐケース:返済困難で任意売却が必要

- 共有名義で一部の人が住み続ける問題:他の相続人との利害対立

- 収益物件の場合の収支管理問題:賃料配分でトラブル

任意売却による相続不動産問題の根本的解決

共有解消と債務整理を同時に実現する最適解として、任意売却が注目されています。相続不動産の相当数で何らかの債務問題が関連しており、専門家の経験では3割前後のケースで債務整理が必要⁶との報告もあり、任意売却による総合的解決が有効です。

任意売却が効果的な相続不動産のケース

以下の条件に一つでも該当する場合、任意売却による解決を検討すべきです。

・相続人の中に住宅ローン等の債務を抱える人がいる

・共有名義で売却に関して意見がまとまらない

・空き家状態で維持管理費が家計を圧迫している

・相続税支払いのため現金化が必要

・不動産の市場価値が低く、維持するメリットが少ない

任意売却による解決メリット

①権利関係の完全整理

- 共有名義の解消により、将来のトラブル回避

- 売却代金を法定相続分で明確に分配

- 相続登記と同時に所有権移転が可能

②維持費・税負担の解消

- 固定資産税・都市計画税の継続負担解消

- 空き家管理費・修繕費の負担解消

- 損害賠償リスクの完全回避

③現金化による柔軟な遺産分割

- 不動産を現金化することで平等な分配が可能

- 相続税納付資金の確保

- 各相続人の生活再建資金として活用

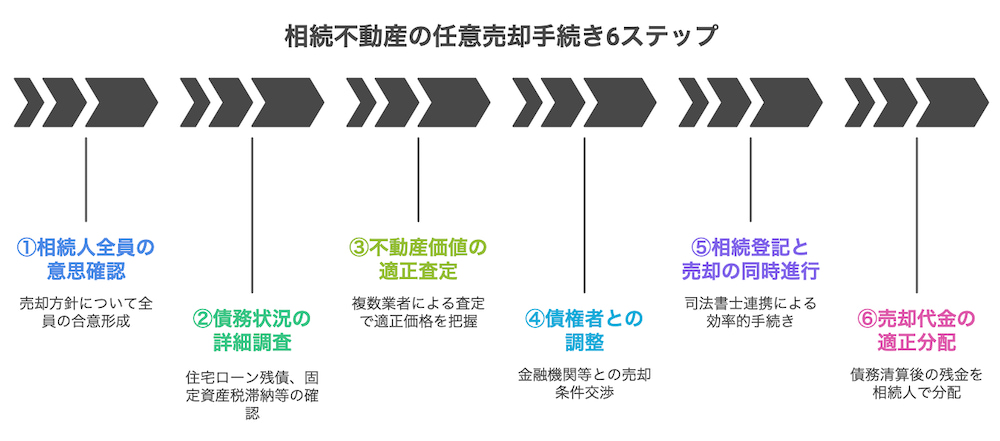

任意売却手続きの具体的流れ

相続不動産の任意売却は通常の売却より複雑ですが、適切な手順で進めれば確実に解決できます。

- 相続人全員の意思確認:売却方針について全員の合意形成

- 債務状況の詳細調査:住宅ローン残債、固定資産税滞納等の確認

- 不動産価値の適正査定:複数業者による査定で適正価格を把握

- 債権者との調整:金融機関等との売却条件交渉

- 相続登記と売却の同時進行:司法書士連携による効率的手続き

- 売却代金の適正分配:債務清算後の残金を相続人で分配

よくある質問(FAQ)

まとめ:相続登記義務化時代の戦略的対応

相続登記義務化は避けて通れない現実となりました。しかし、適切な知識と戦略的な対応により、過料回避だけでなく根本的な問題解決が可能です。

今すぐ取るべき優先アクション

- 相続不動産の現状把握:登記簿・固定資産税納税通知書で確認

- 相続人の調査:戸籍収集により全相続人を特定

- 2027年3月31日までのスケジュール策定

- 専門家チーム(司法書士・税理士・FP)への相談

共有名義・空き家・債務問題がある場合は任意売却による解決を真剣に検討してください。相続登記義務化を機に、家族の負担を次世代に持ち越さない決断が重要です。

相続不動産でお悩みの方は、任意売却公正協会の無料相談をご利用ください。相続登記義務化に対応した、あなたの状況に最適な解決策を一緒に見つけていきましょう。

調査ソース一覧

- 法務省「相続登記の申請義務化について」令和6年4月1日

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html - 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html - 法務省民事局「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」令和5年9月12日

https://www.moj.go.jp/content/001408564.pdf - 一般財団法人国土計画協会「所有者不明土地問題研究会最終報告」2017年

https://www.kok.or.jp/project/fumei.html - 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律について」令和5年12月13日

https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127

大学時代に自営業を営んでいた実家が競売直前に売却することなってしまった経験から「住宅ローンについて相談する場所が必要!」と痛感し、非営利団体を設立し『住宅ローン無料相談所』を開設しています。

TEL

TEL

0120-44-8398営業時間10:00-19:00 / 土日も対応しています

MAIL

MAIL